银

登

录

装得下山河,托得起民生——苏应真:从毛主席警卫到农信背包信使

打印

大

中

小

打印

大

中

小

“红心”映忠诚:

从宝塔山下到吕梁山麓

1936年,红军东征的星火点亮了石楼,年轻的苏应真毅然投身革命。历经淬炼,他成为红军特务团战士,开启了保卫党中央、保卫毛主席的光荣十年。延安的宝塔山下,他肩负警卫重任,经受战火洗礼,胸前的“八一南昌起义”、“中苏友好”胸章无声诉说着他的赤胆忠心。

革命胜利后,苏应真没有躺在功劳簿上。1952年,他响应号召,服从安排,从乡村干部岗位转战金融一线,调入裴沟公社信用社。从保卫领袖安全到守护农民钱袋子,岗位虽变,那颗“红心”从未改变。他将革命年代淬炼出的绝对忠诚与高度责任感,毫无保留地带入了新中国的农村金融事业。

“背包”量山河:

用脚步丈量信合初心

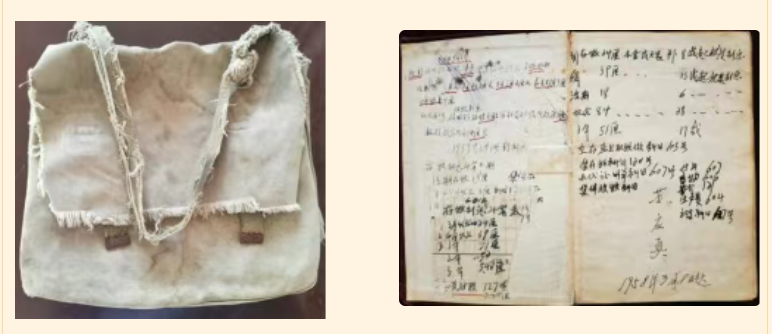

裴沟乡,地处吕梁山腹地,沟壑纵横,交通不便。苏应真的“办公室”,就在肩上那个印着“为人民服务”的土灰色帆布挎包里。包里装着什么呢?

一本“农业学大寨”笔记本,密密麻麻记着生产队的急难愁盼;

一把服务农户、精打细算的算盘;

一根助他翻山越岭的拐杖;

一把防备野兽的半尺长刀(至今,裴沟还流传着他勇斗野狼的惊险故事)。

那时信用社的业务,金额虽小,却关乎农民的生计根本。贷款,几毛钱买个锄头、柴刀是常态,最大的“购耕牛款”也不过4.5元;存款,多是乡亲们省吃俭用攒下的碎角,“少则1角,多则1元2块”。然而,苏应真深知,这分毫积累的存款、及时发放的微末贷款,维系的是山坳坳里乡亲们灶台里的火苗和土地上的希望!

于是,他每年超过330天奔走在76个生产队的沟沟坎坎,“组织存款,发放贷款”,风雨无阻。凭着这股韧劲,到1966年,裴沟信用社社员股东达4000多户,股金近6000元(人均约1.5元)。十五年间,信用社也仅有一笔核销“呆账”,金额17元!而这一记录,是他用脚步、用汗水,在贫瘠的土地上,一步一个脚印丈量出的信用长城!

精神永续:

从“老背包”到新时代农信人

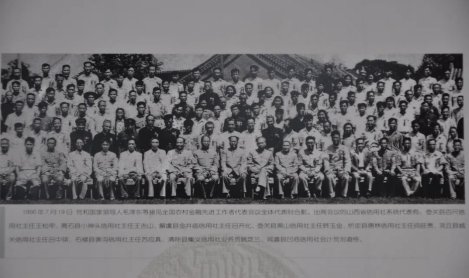

1956年,苏应真作为山西省代表,光荣出席全国第一届农村金融先进工作者代表会议,受到毛主席、邓小平等党和国家领导人亲切接见。这不仅是个人荣誉,更是对农信人“背包精神”的最高礼赞。

苏应真同志的一生,是“一颗红心”永向党的忠诚写照,是“两套准备”知行合一的实干典范。他挎着帆布包跋涉山间的身影,他记录微小数字却承载千金的账本,他充满激情的工作笔记,共同熔铸成农信最珍贵的财富——“背包精神”的内核:绝对忠诚的政治品格、艰苦奋斗的优良作风、扎根三农的服务情怀、精益求精的责任担当、团结协作的集体意识。

如今,苏老的“挎包”已化作信合天空的星辰,新一代农信人正循着这片星光,在服务三农的征途上,让那印着“为人民服务”的背包,永远鼓胀着责任与深情,在新时代的吕梁山上留下更深的足迹——因为守护百姓生计的承诺,从苏应真那代起,就从未褪色,也永不褪色!

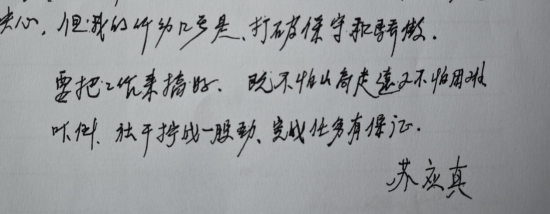

打破保守和骄傲,要把工作来搞好。

不怕山高和路远,不怕被困难吓倒。

全社拧成一股绳,完成任务有保证。

——苏应真

个人业务

个人业务 公司业务

公司业务

个人业务

个人业务

晋公网安备 14010602060574号

晋公网安备 14010602060574号